Quando rossi di frutti li credevo feriti

La salute per me li aveva lasciati

Coi fiori di neve che avevan perduti

Per questo giurai che avrei fatto il dottore

E non per un dio, ma nemmeno per gioco

Perché i ciliegi tornassero in fiore

Perché i ciliegi tornassero in fiore

Non volli tradire il bambino per l’uomo

E vennero in tanti e si chiamavano “gente”

Ciliegi malati in ogni stagione

Inizio la mia lezione al Corso di Medicina Narrativa per gli studenti del terzo anno di medicina con “Un medico” di Fabrizio De André.

In aula ci sono il professore che coordina il corso e 6 studenti. Io sono su zoom proiettata su un grande schermo insieme a 53 studenti, che arrivano puntualmente entro il consueto quarto d’ora accademico. Dopo circa 30 minuti, tutti insieme 20 studenti abbandonano, seguiti a ruota 10 minuti dopo da altri 10 studenti. Come mai? Sarebbe inimmaginabile in una lezione in aula alzarsi in venti e andarsene. Sarebbe interpretato come un segno di protesta e non solo di noia per la lezione. Cosa succede? L’ipotesi che la mia lezione non fosse interessante è certamente fondata, ma la mia forse esagerata autostima, mi spinge a interrogarmi sul fenomeno. Cos’è successo in quella mezz’ora? Ecco una breve etnografia in quattro tappe.

1) Presenza

Prima di iniziare, mi viene chiesto cosa penso delle telecamere. Una domanda ricorrente e che ha suscitato già un notevole dibattito. Vedersi durante una lezione, normale in analogico, diventa problematico in digitale. Ci sono due orientamenti prevalenti: obbligare alla vista o lasciare totale libertà. Sull’obbligo, mi sento a disagio: non posso evitare di pensare alle telecamere di sorveglianza. Vedere qualcuno in videochat innesca infatti subito una percezione di invasione di uno spazio personale, quasi intimo. Ma non perché vedo la casa, esistono anche gli sfondi per questo, ma perché vedo e parlo con qualcuno che non sta condividendo il mio stesso spazio. È presente al tempo stesso con me e in un altro luogo suo. Sono ricorrenti le ironie sugli incidenti durante le videochat, con gatti che saltano, bambini che appaiono come fantasmi, abbigliamenti poco decorosi, fino alle fantasie sessuali. Ci raccontano la contraddizione di una presenza che vive uno spazio/tempo scisso e continuamente negoziato. Questo status problematico è alla base anche di molta fatica digitale. Mi trovo a partecipare a una lezione in un’aula universitaria ma non sono seduta su una poltrona che di solito è scomoda e un po’ sbreccata. Sono nella mia stanza, sento gli odori e i rumori del mio spazio. Sono e non sono allo stesso tempo con altre 60 persone. Mostrarsi o non mostrarsi in videochat diventa quindi un negoziato intorno a questo esserci non esserci.

2) Identità

Emerge poi un’altra complicazione. Nell’interazione digitale, mostrarsi agli altri significa anche mostrarsi a se stessi. L’incubo/desiderio dell’Uno, nessuno e centomila di Pirandello diventa realtà.

“Così, seguitando, sprofondai in quest’altra ambascia: che non potevo, vivendo, rappresentarmi a me stesso negli atti della mia vita; vedermi come gli altri mi vedevano; pormi davanti il mio corpo e vederlo vivere come quello d’un altro”.

Nella stanza digitale possiamo farlo, ci vediamo vederci e rischiamo di andare continuamente dal guardare gli altri al guardare noi stessi guardare noi stessi e gli altri.

Non abbiamo ancora iniziato la lezione e già tutti sono affaticati da questo negoziato personale e collettivo con il senso della propria presenza e identità. Penso quindi di facilitare le cose, offrendo a tutti la libertà di scegliere. Propongo di mostrarsi solo nel momento in cui parlano.

3) Condivisione

Emerge rapidamente quanto sia però labile questa presenza negoziata. Finito l’ascolto di Un medico, chiedo a tutti di scrivere in pochi minuti la metafora che associano al loro diventare medico. I 53 sono ancora tutti lì. Invito allora a condividere cosa hanno scritto. Telecamere e microfoni tacciono, tutto muto, insisto. Il silenzio senza volti diventa un po’ sinistro, più difficile da accettare del silenzio in un’aula fisica. E dall’aula viene la salvezza. Qualche studente si avvicina al computer che proietta sul grande schermo e legge la sua metafora.

Sono metafore scritte in pochi minuti eppure molto intense. Raccontano da subito la gamma complessa di aspettative, paure, desideri del diventare medico. Invito a conservare le metafore per riguardarle tra qualche anno, come una sorta di promessa a se stessi. Dai 53 però nulla, nessun segnale. Apro allora la finestra di zoom con i nomi dei partecipanti e comincio a chiamare per nome tre Elisa che scelgo a caso. Ecco un altro setting diverso rispetto all’analogico. Normalmente quando partecipo a corsi come docente ospite non conosco i nomi degli studenti. Su zoom invece non vedo i loro volti, non sento le loro voci, ma vedo i loro nomi. Quasi sempre completi, con nome e cognome. La mia azione intrusiva (voluta e premeditata) nello spazio intimo della presenza aumenta la pesantezza del silenzio. Il docente che coordina il corso avverte che sta per avvenire un micro dramma sociologico e preoccupato interviene, avvertendo che qualcuno potrebbe andarsene se comincio a chiamare per nome. Sto violando un patto implicito e la regola di appartenenza a questo gruppo, chiedendo una condivisione non prevista? Qualcuno si fa avanti: attiva la telecamera e legge la sua metafora

Ma perché è così difficile condividere? Il problema non è l’essere online. Il problema sono le modalità con cui lavoriamo a costruire un gruppo digitale. Non bastano una piattaforma e un link per attivare una comunità che condivide un percorso di conoscenza. Occorre uno spazio digitale dedicato che contenga e ancori, occorrono regole e aspettative condivise perché si possa poi condividere qualcosa. In pochi minuti, alcuni studenti hanno donato al gruppo e a se stessi grandi promesse sul proprio futuro di medici, ma ha potuto farlo solo chi si sentiva parte di un gruppo e non un viandante.

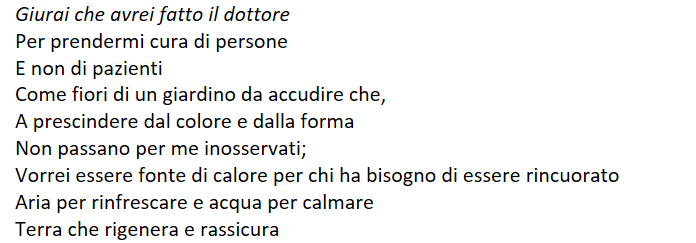

Ecco alcune metafore:

“La medicina per me è come il viaggio di una barca verso una terra bellissima; a volte il mare è in burrasca e la barca rischia di ribaltarsi, altre volte invece procede a vele spiegate con sicurezza e tenacia. La terra bellissima è la fiducia, il rispetto e soprattutto il sorriso di un paziente che, anche se sofferente, riesce a percepire il sentimento di comprensione e coinvolgimento emotivo del suo medico. Il medico è la barca che si trova davanti tanti ostacoli a cui far fronte che in un certo senso cercano ci allontanarlo dalla meta ma lui deve cercare di non perdersi e puntare dritto verso il suo obiettivo, che se raggiunto, sarà capace di dargli una soddisfazione e una ricompensa inaspettata”.

“Vorrei fare il medico per ascoltare la musica dell’altro e, nel caso ne abbia bisogno, accordarlo nuovamente perché continui a suonare meglio di prima“.

“Mi piacerebbe essere un raggio di sole caldo, come se quel sole fosse il mezzo per rafforzare le radici delle piante, affinché possano essere robuste a sufficienza da affondare nel terreno. Vorrei che i miei futuri pazienti, proprio con la stessa tenacia di quelle radici, si aggrappassero alla vita“.

“Questa è la metafora che avevo scritto, ma che quel giorno non ho letto: vorrei essere come acqua, che è vita, acqua che si adatta ad ogni suo recipiente. Acqua che a volte sembra un brutto presagio, che ricorda pioggia, mare in tempesta, ma dopo la tempesta è la stessa acqua che permette ai fiori di sbocciare”

“La medicina è per me un fiore, in particolare un Bucaneve, simbolo di vita e speranza.La speranza deve essere trasmessa da un medico al proprio paziente perchè rappresenta le fondamenta di un’adeguata aderenza al trattamento. Di fianco alla speranza, un buon medico deve sempre avere in mente che non sta curando sterilmente malattie, ma sta salvando persone, preservando quello che gli è più caro, ovvero la vita. (Quest’ultimo aspetto lo tengo sempre bene in mente, perché mi dà la forza di studiare milioni di pagine, pensando di stare acquisendo conoscenze per svolgere un lavoro unico, che se fatto bene può salvare vite umane)”

4) Appartenenza

Le ambiguità della presenza non presenza digitale influiscono sul senso di appartenenza al gruppo. Si appartiene al gruppo classe o si appartiene al gruppo famiglia/amici/colleghi? Immaginiamo un viandante del corso che sia connesso alla lezione da casa e che sia anche in smart working. Nel momento in cui segue la lezione vive le esperienze della classe o quelle della famiglia o quelle del collega o quelle dell’amico su Instagram? O in qualche modo le vive tutte insieme? Un elemento spesso presente nel rituale d’ingresso nell’aula fisica della lezione è quello di richiedere la disconnessione dai dispositivi, per favorire la concentrazione su un unico nucleo relazionale. La connessione digitale invece amplifica i cerchi sociali a cui apparteniamo contemporaneamente e questo aumenta con l’aumentare della numerosità della classe digitale. 53 connessi online sono molti, troppi per sentirsi gruppo. Decido quindi di attivare la strategia finale: richiamare all’appartenenza, esigere una scelta: dentro o fuori, non parzialmente dentro e parzialmente fuori. Il modo più semplice per attuarla è tornare alle piccole dimensioni. Annuncio l’avvio dei lavori di gruppo. Ognuno sarà inserito casualmente in un gruppo di massimo 15 persone. Ed il dramma sociologico preannunciato si realizza. In pochissimi minuti 30 persone abbandonano. Restiamo online in 23, più la classe fisica che assiste senza troppi turbamenti a queste vicissitudini digitali.

Seguono due ore di lezione senza più sconvolgimenti. Il gruppo si è creato, la presenza digitale ha perso le sue ambiguità.

Questa breve etnografia ci mostra quante opportunità il digitale ci offre, a patto di avere consapevolezza delle implicazioni degli spazi e dei percorsi che costruiamo. La prima regola è non assumere una pura equivalenza tra analogico e digitale. Le caratteristiche specifiche della presenza digitale aprono moltissime possibilità nuove che possono diventare problematiche o molto utili, a seconda di come le usiamo. La minore forza del legame digitale può aiutare la condivisione invece che ostacolarla, proprio perché garantisce una sorta di intimità anonima. Per questo però occorre che i nomi non ci siano e magari neanche i volti. I nickname possono essere utili maschere che integrano più che dividono. La possibilità di andarsene in 20, in pochi minuti, da una sala digitale, senza che diventi un evento critico per chi resta, è un problema ma anche un’opportunità di costruire gruppi con intensità di legame e obiettivi diversi. Su tutto questo occorre lavorare non solo per le lezioni universitarie, ma anche per la digitalizzazione della relazione di cura nella telemedicina che, più che altri ambiti, necessita la costruzione di setting appropriati. Lasciare un’aula in 20 non ha le stesse implicazioni che interrompere una terapia, forse.